Ilustrasi(Tangkapan layar)

Ilustrasi(Tangkapan layar)

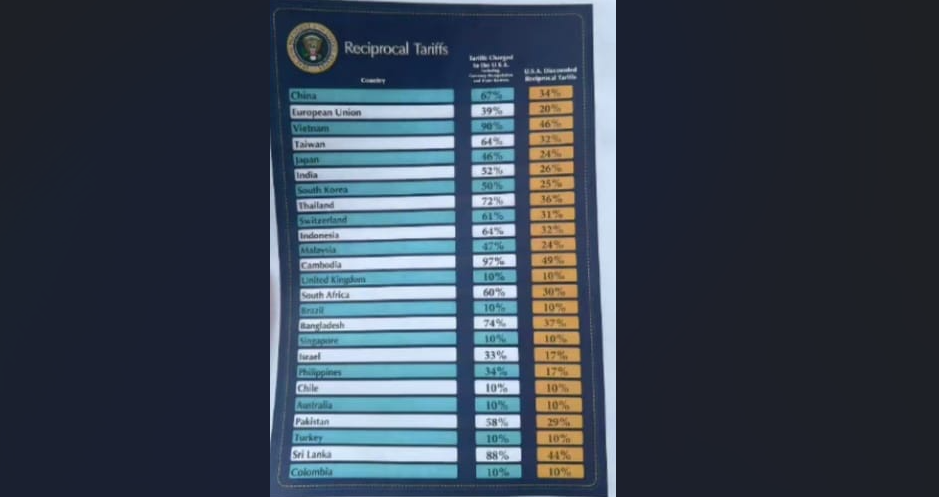

KEBIJAKAN tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mendorong gejolak perekonomian. Dampak dari keputusan Negeri Paman Sam itu dinilai cukup signifikan.

Indonesia yang juga terkena kebijakan tarif berbalas dari AS sebesar 32% dinilai berpeluang menemui resesi ekonomi di penghujung tahun ini.

"Ini bisa picu resesi ekonomi Indonesia di triwulan IV 2025. Dengan tarif resiprokal 32% sektor otomotif dan elektronik Indonesia diujung tanduk," kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Kamis (3/4).

Total ekspor produk otomotif Indonesia tahun 2023 ke AS US$280,4 juta setara Rp4,64 triliun (Kurs 16.600). Rata-rata 2019-2023 pertumbuhan ekspor produk otomotif ke AS 11%. Pertumbuhan itu berpotensi menjadi negatif begitu ada kenaikan tarif yang luar biasa.

Beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu, kata Bhima, ialah, pertama, konsumen AS menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal. Penjualan kendaraan bermotor turun di AS.

Kedua, probabilitas resesi ekonomi AS naik karena permintaan lesu. Korelasi ekonomi Indonesia dengan AS, setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi AS maka ekonomi Indonesia turun 0,08%.

Ketiga, produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu shifting ke pasar domestik, karena spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda. Imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif didalam negeri.

"Bukan hanya otomotif tapi juga komponen elektronik, karena kaitan antara produsen elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor. Ekspor Indonesia tertinggi ke AS adalah komponen elektronik. Jadi elektronik ikut terdampak juga," terang Bhima.

Selain itu, sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk. Sebagian besar jenama internasional yang ada di Indonesia, punya pasar besar di AS. Begitu kena tarif yang lebih tinggi, jenama tersebut akan menurunkan jumlah pemesanan ke pabrik Indonesia.

Sementara di dalam negeri, imbuh Bhima, Indonesia bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan Tiongkok karena mereka incar pasar alternatif. "Permendag 8/2024 belum juga di revisi, jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi domestik. Ini harus diubah regulasinya secepatnya," tuturnya.

Tak hanya itu, pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga diperkirakan akan terus terjadi. Sebab investor akan mencari aset yang aman, dan keluar dari negara berkembang.

Bhima menekankan, pelemahan rupiah wajib diwaspadai efeknya ke imported inflation lantaran harga barang impor menjadi lebih mahal. Itu akan menekan daya beli lebih lanjut, terutama pangan, dan kebutuhan sekunder seperti perlengkapan rumah tangga, elektronik dan lainnya.

"Pascalibur lebaran, pasar saham bersiap hadapi capital outflow. Trading halt bukan tidak mungkin terjadi lagi," kata Bhima.

Menurutnya, Indonesia harus bersiap lomba mengejar peluang relokasi pabrik, dan tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal Indonesia lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja. Namun kunci utamanya ialah pada regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, tidak ada RUU yang membuat gaduh seperti RUU Polri dan RUU KUHAP.

Selain itu, kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia juga diperlukan.

"Faktor-faktor tadi jauh lebih penting karena Indonesia sudah tidak bisa mengguyur insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax. Kalau sebelumnya tarik investor dengan tax holiday dan tax allowances, sekarang saatnya perbaiki daya saing yang fundamental," jelas Bhima.

"Bank Indonesia masih punya ruang untuk operasi moneter, saat cadangan devisa gemuk. BI bahkan bisa turunkan suku bunga acuan 50 bps, untuk stimulus sektor riil yang terdampak perang dagang," pungkasnya. (Mir/I-1)

1 day ago

1

1 day ago

1

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5108223/original/035709900_1737713829-1000050135.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4203050/original/004339100_1666688306-Aplikasi_Whatsapp_Down-Angga-3.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4720635/original/037865600_1705639947-20240117_171533.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5006426/original/018422900_1731652082-E-FLYER_MAGIC_5_SEASON_3.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4940652/original/078573500_1725909920-iPhone_16_Pro_01.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4180857/original/092325000_1664900436-renato-ramos-puma-9AR-DRKvDxA-unsplash.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4987762/original/064940300_1730456151-20241101_151609.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5047144/original/079006100_1733976289-nubia_image_-0.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5124163/original/070879400_1738841839-Smart_9_HD_1.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5135961/original/076587700_1739804548-20250217BL_Kedatangan_Tim_Bulu_Tangkis_Indonesia_setelah_Menjuarai_BAMTC_2025_2.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5097910/original/053930000_1737109280-realme_Note_60x_KV.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5091687/original/048905900_1736719699-BARCELONA_JUARA_A.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5094674/original/066181900_1736866103-CODM_-_Season_1_-_Wings_of_Vengeance.jpg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5042555/original/031986900_1733805495-WhatsApp_Image_2024-12-10_at_10.41.37__2_.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5018114/original/077698500_1732326461-Fitri_Salhuteru_1.jpg)